企業公式サイトに40%以上が不信感を持つ特徴とは?「怪しい」「信頼できない」と感じるポイントをアンケート調査

企業のブランド価値を伝えるはずの公式サイトが、逆に「信頼できない」「怪しい」と感じられる要因になってしまっているとしたら、どんな印象からなのでしょうか。

今回のアンケート調査では、実に4割以上のユーザーが、過去にサイトを見て不信感を抱いた経験があることが分かりました。

なぜ、ユーザーは不信感を抱くのか?

この記事では、ユーザーが購買に至る前に何をチェックし、何に警戒しているのかをデータで明らかにし、サイトの信頼性を高めるための具体的な工夫をご紹介します。

【 調査概要 】

調査対象:300名の男女

年齢層:20代~60代

調査方法:インターネットアンケート

調査実施期間:2025年10月9日~2025年10月12日

目次

- 【質問①】あなたの性別を教えてください。

- 【質問②】あなたの年齢層を教えてください。

- 【質問③】最も印象に残っている、購入・申し込みをした企業サイトの「サービス名」または「企業名」を1つ教えてください。

- 【質問④】質問③で回答したサイトへはどのようにしてたどり着きましたか?最も当てはまるものを1つ選んでください。

- 【質問⑤】質問③で回答したサイトでは、どのようなカテゴリの商品・サービスを購入・申し込みしましたか?

- 【質問⑥】そのサイトで購入・申し込みを決めた「最も大きな理由」はどれですか?1つだけ選んでください。

- 【質問⑦】質問⑥の他に、購入・申し込みの決め手となったポイントがあれば、当てはまるものを全て選んでください。

- 【質問⑪】回答したサイトのデザインを見て、「信頼できる」「安心できる」と感じたのは、どのような点でしたか?当てはまるものを全て選んでください。

- 【質問⑫】あなたにとって、そのサイトが購入・申し込みプロセスにおいて果たした「最も重要な役割」はどれですか?1つだけ選んでください。

- 【質問⑬】逆に、過去に企業サイトを見て「このサイトは怪しいな」「信頼できないな」と感じた経験があれば、その理由を教えてください。

- 【質問⑭】回答したサイトについて、「ここが特に良かった」「もっとこうだったら更に良かった」など、デザインや使い勝手についてご意見があれば自由に教えてください。

- まとめ:企業サイトは「信頼のクロージングツール」として機能する

【質問①】あなたの性別を教えてください。

選択肢

- 男性

- 女性

- その他

| 性別 | 人数 (n) | 割合 (%) |

| 女性 | 106 | 58.56% |

| 男性 | 75 | 41.44% |

| 合計 | 181 | 100.00% |

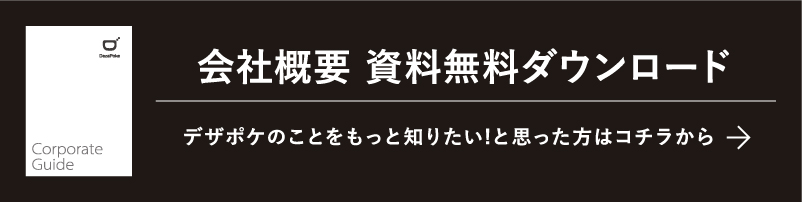

【質問②】あなたの年齢層を教えてください。

選択肢

- 20代

- 30代

- 40代

- 50代

- 60代以降

| 年齢層 | 人数 (n) | 割合 (%) |

| 30代 | 76 | 41.99% |

| 40代 | 49 | 27.07% |

| 20代 | 32 | 17.68% |

| 50代 | 15 | 8.29% |

| 60代以降 | 9 | 4.97% |

| 合計 | 181 | 100.00% |

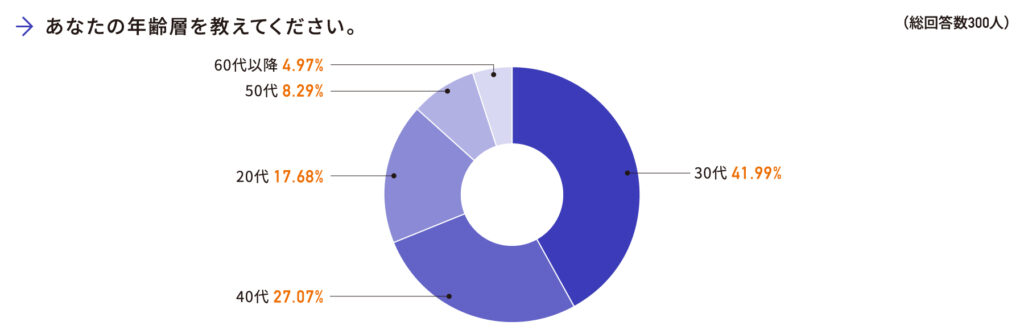

【質問③】最も印象に残っている、購入・申し込みをした企業サイトの「サービス名」または「企業名」を1つ教えてください。

▼カテゴリ別集計

| カテゴリ | 人数 (n) | 割合 (%) |

| コスメ・健康食品・医薬品 | 44 | 44.00% |

| ファッション・アクセサリー | 16 | 16.00% |

| 家電・デジタル機器 | 12 | 12.00% |

| 食料品・飲料 | 8 | 8.00% |

| 日用品・インテリア・雑貨 | 8 | 8.00% |

| 本・趣味・エンタメ | 8 | 8.00% |

| その他 | 4 | 4.00% |

| 合計 | 100 | 100.00% |

コスメ・健康食品が圧倒的

回答者の44.00%が「コスメ・健康食品・医薬品」のサイトを最も印象に残る購入先として挙げており、身体や健康に関わる商材のサイトが、ユーザーの記憶に強く残りやすいことがわかります。

視覚的訴求の重要性

ファッションや家電といった「ビジュアルによる確認」が重要なカテゴリが上位を占めており、これらの分野でサイトのデザインや写真・動画の品質が、購買体験に大きく影響していることが推察されます。

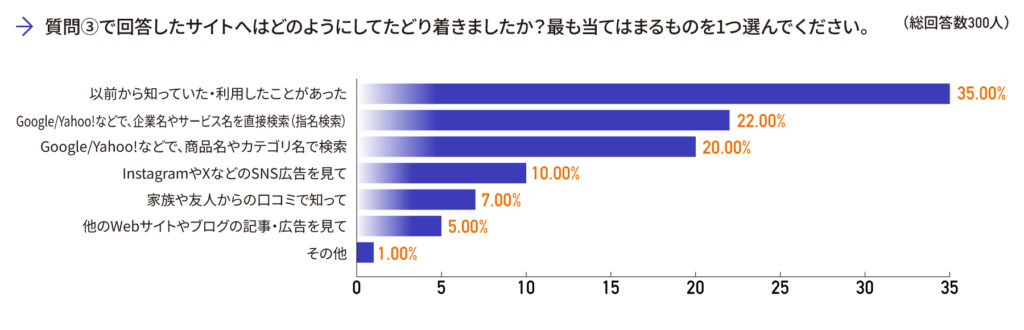

【質問④】質問③で回答したサイトへはどのようにしてたどり着きましたか?最も当てはまるものを1つ選んでください。

選択肢

- GoogleやYahoo!などで、商品名やカテゴリ名で検索して

- GoogleやYahoo!などで、企業名やサービス名を直接検索して(指名検索)

- InstagramやX(旧Twitter)などのSNS広告を見て

- 好きなインフルエンサーやアカウントのSNS投稿を見て

- 他のWebサイトやブログの記事・広告を見て

- 以前から知っていた・利用したことがあったので、直接アクセスした

- 家族や友人からの口コミで知って

- テレビCMをみた

- その他

| 流入経路 | 人数 (n) | 割合 (%) |

| 以前から知っていた・利用したことがあった | 35 | 35.00% |

| Google/Yahoo!などで、企業名やサービス名を直接検索(指名検索) | 22 | 22.00% |

| Google/Yahoo!などで、商品名やカテゴリ名で検索 | 20 | 20.00% |

| InstagramやXなどのSNS広告を見て | 10 | 10.00% |

| 家族や友人からの口コミで知って | 7 | 7.00% |

| 他のWebサイトやブログの記事・広告を見て | 5 | 5.00% |

| その他 | 1 | 1.00% |

| 合計 | 100 | 100.00% |

購買行動の6割近くが「既知のブランド」から(57%)

最も大きな傾向として、「以前から知っていた・利用したことがあった」(35.00%)と「企業名やサービス名を直接検索した(指名検索)」(22.00%)を合わせると、回答者の57.00%が既にその企業やブランドを認知している状態からアクセスしていることが分かりました。

ユーザーは、Instagramや口コミ、リアル店舗などで認知した後に、「購入」や「申し込み」という最終的な行動をする場所として公式サイトを利用していることが考えれられます。

この結果から、サイトのデザインは、派手さよりも信頼感の担保とスムーズな決済導線が最優先されるべき事項として挙げられます。

潜在顧客は依然として「検索」から流入 (20.00%)

「商品名やカテゴリ名で検索して」たどり着いたユーザーは20.00%と、単一の流入経路としては3番目に多い結果となりました。

特定のブランド名を知らなくても、「〇〇(商品名) おすすめ」「△△(カテゴリ) 比較」といったキーワードで検索し、商品を探している潜在顧客層が一定数存在します。

この層を取り込むためには、SEO(検索エンジン最適化)と、検索結果から入ってきたユーザーを惹きつけるための質の高いファーストビューが重要です。

SNS広告の成果と「口コミ」の影響力 (17.00%)

SNS広告(10.00%)と、他Webサイト広告(5.00%)、家族・友人からの口コミ(7.00%)といった外部からの流入を合わせると22.00%となり、外部の施策が Webサイトへのアクセスを効果的に生み出していることが分かります。

特にSNS広告やインフルエンサー投稿で興味を持ったユーザーは、衝動的な動機で購入ページを訪れます。

この層を逃さないためにも、Webサイトは瞬時に商品の魅力と信頼性を提示し、スムーズに購入画面へ進める設計が求められます。

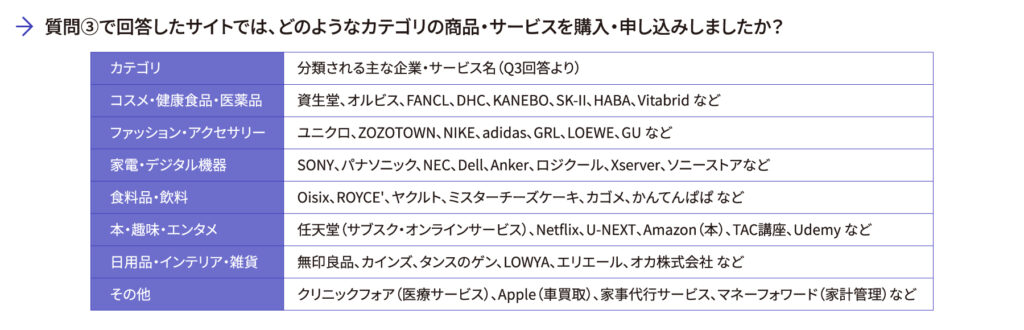

【質問⑤】質問③で回答したサイトでは、どのようなカテゴリの商品・サービスを購入・申し込みしましたか?

選択肢

- ファッション・アクセサリー

- 食料品・飲料

- 家電・デジタル機器

- コスメ・健康食品・医薬品

- 日用品・インテリア・雑貨

- 本・趣味・エンタメ

- その他

記憶に残るサイトは「健康・美容系」が圧倒的(44%)

最も印象に残った購入先はコスメ・健康食品・医薬品(44.00%)で、他のカテゴリを大きく引き離す結果となりました。

これは、健康や体への影響が直結する商材において、ユーザーがサイトの信頼性や情報(成分、使用感など)を特に深く確認しているため、記憶に強く残っている可能性が推察されます。

ブランドの「受け皿」としての役割

上位には、ユニクロ、資生堂、SONY、Netflixといった既に高い認知度を持つ大手ブランドの公式サイトが並んでいます。

Webサイトは、新規顧客の「発見の場」というより、外部の広告や口コミで興味を持った顧客を確実に購買へ結びつける「最終的な信頼の受け皿」として機能していることが推察されます。

サービス契約もWebサイトの信頼性が鍵

「その他」カテゴリには、クリニックフォア(医療)や資格講座(教育)といったサービス業が含まれています。

これは、物販でなくても、信頼性やサービス内容の詳細な説明が購入や申し込みの決め手となるため、サイトの設計が極めて重要であることを表していると言えるでしょう。

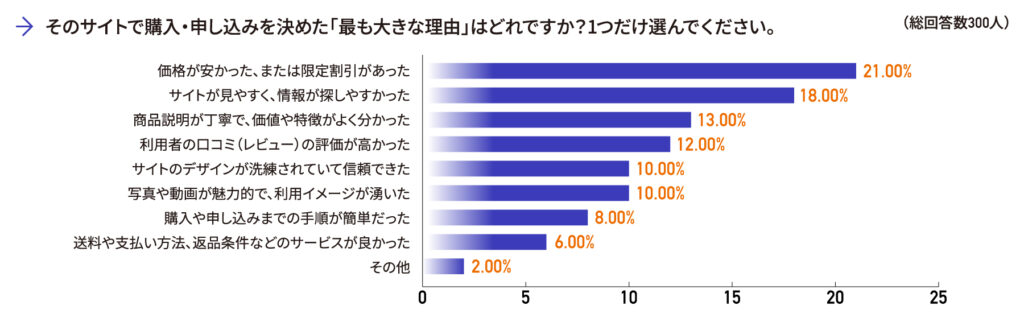

【質問⑥】そのサイトで購入・申し込みを決めた「最も大きな理由」はどれですか?1つだけ選んでください。

選択肢

- 価格が安かった、または限定割引があった

- 商品説明が丁寧で、価値や特徴がよく分かった

- 写真や動画が魅力的で、利用イメージが湧いた

- サイトのデザインが洗練されていて信頼できた

- サイトが見やすく、情報が探しやすかった

- 購入や申し込みまでの手順が簡単だった

- 利用者の口コミ(レビュー)の評価が高かった

- 送料や支払い方法、返品条件などのサービスが良かった

- その他

| 理由 | 人数 (n) | 割合 (%) |

| 価格が安かった、または限定割引があった | 21 | 21.00% |

| サイトが見やすく、情報が探しやすかった | 18 | 18.00% |

| 商品説明が丁寧で、価値や特徴がよく分かった | 13 | 13.00% |

| 利用者の口コミ(レビュー)の評価が高かった | 12 | 12.00% |

| サイトのデザインが洗練されていて信頼できた | 10 | 10.00% |

| 写真や動画が魅力的で、利用イメージが湧いた | 10 | 10.00% |

| 購入や申し込みまでの手順が簡単だった | 8 | 8.00% |

| 送料や支払い方法、返品条件などのサービスが良かった | 6 | 6.00% |

| その他 | 2 | 2.00% |

| 合計 | 100 | 100.00% |

このアンケート結果から、ユーザーの購買決定は「実利(価格)」と「使いやすさ(ユーザビリティ)」の2つに大きく分けられることがわかります。

決め手は「価格」だが、「使いやすさ」が肉薄 (39.00%)

最も大きな理由となったのは「価格が安かった、または限定割引があった」(21.00%)でしたが、僅差で「サイトが見やすく、情報が探しやすかった」(18.00%)が続きました。

ユーザーは価格を重視しつつも、「商品を探す手間が少ない」「ストレスなく情報にたどり着ける」といったサイトの基本性能(ユーザビリティ)が、価格優位性とほぼ同等の決定力を持っていることが推察されます。

視覚と信頼性の両立が重要

「デザインが洗練されていて信頼できた」(10.00%)、「写真や動画が魅力的だった」(10.00%)、「口コミの評価が高かった」(12.00%)といった、視覚情報や第三者の評価に関する要因も、合わせて32.00%を占めました。

サイトの役割は、単に安いだけでなく、「信頼できる見た目(デザイン)で、本当にイメージ通りか(ビジュアル)を裏付けること(口コミ)」であると言えます。

購入決定プロセスにおいて、デザインの品質が信頼感を醸成する「土台」として機能していることが分かります。

この結果は、企業のWebサイトが「お得さ」を前提としつつ、「探しやすい、ストレスがない」という体験価値を提供することが、最も直接的に購買行動に繋がると考えられます。

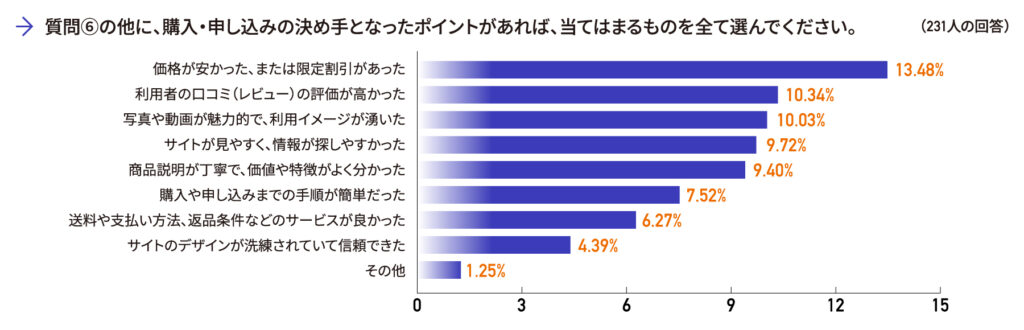

【質問⑦】質問⑥の他に、購入・申し込みの決め手となったポイントがあれば、当てはまるものを全て選んでください。

選択肢

- 価格が安かった、または限定割引があった

- 商品説明が丁寧で、価値や特徴がよく分かった

- 写真や動画が魅力的で、利用イメージが湧いた

- サイトのデザインが洗練されていて信頼できた

- サイトが見やすく、情報が探しやすかった

- 購入や申し込みまでの手順が簡単だった

- 利用者の口コミ(レビュー)の評価が高かった

- 送料や支払い方法、返品条件などのサービスが良かった

- その他

| 理由 | 人数 (n) | 割合 (%) |

| 価格が安かった、または限定割引があった | 43 | 13.48% |

| 利用者の口コミ(レビュー)の評価が高かった | 33 | 10.34% |

| 写真や動画が魅力的で、利用イメージが湧いた | 32 | 10.03% |

| サイトが見やすく、情報が探しやすかった | 31 | 9.72% |

| 商品説明が丁寧で、価値や特徴がよく分かった | 30 | 9.40% |

| 購入や申し込みまでの手順が簡単だった | 24 | 7.52% |

| 送料や支払い方法、返品条件などのサービスが良かった | 20 | 6.27% |

| サイトのデザインが洗練されていて信頼できた | 14 | 4.39% |

| その他 | 4 | 1.25% |

| 合計 | 231 | 72.40% |

「情報品質」と「視覚的訴求力」が複合的に影響

「価格」(13.48%)に次いで、「口コミ」(10.34%)、「写真・動画」(10.03%)、「見やすさ」(9.72%)、「商品説明」(9.40%)が非常に高い比率で並んでいます。

ユーザーは、価格やお得さという「実利」だけでなく、購入後のギャップをなくすための「情報品質」(丁寧な説明、口コミ)と、「視覚的な納得感」(魅力的な写真・動画)を複合的に求めている傾向が考えられます。

これは、一つの要素が欠けても購入に至らない、シビアなユーザー心理を表しています。

サービス要因も購買を後押し

「購入手順の簡単さ」(7.52%)や「送料・返品条件の良さ」(6.27%)といったサイトの機能的な利便性とサービス条件に関する要素も、合わせて13.79%を占め、最終的な「購入の背中を押す」要因として重要であることが分かります。

デザインは土台から一歩進んだ役割へ

「サイトのデザインが洗練されていて信頼できた」(4.39%)は単一項目としては低いですが、「見やすさ」「写真の魅力」「購入手順の簡単さ」といった上位の項目は、すべてデザインとユーザビリティの良さが土台となって初めて実現する要素です。

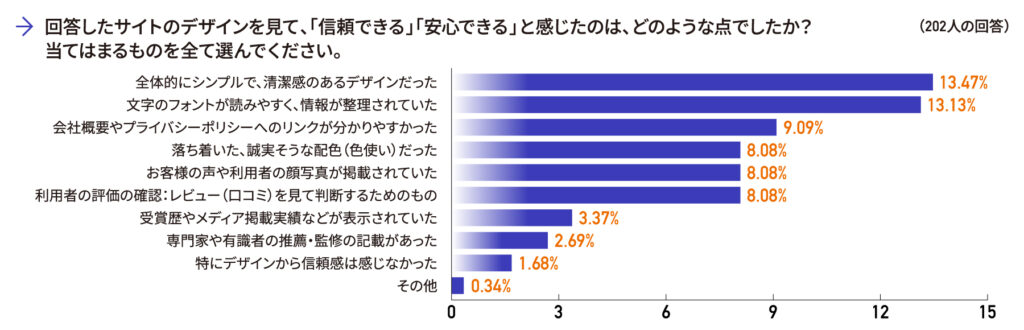

【質問⑪】回答したサイトのデザインを見て、「信頼できる」「安心できる」と感じたのは、どのような点でしたか?当てはまるものを全て選んでください。

選択肢

- 全体的にシンプルで、清潔感のあるデザインだった

- 落ち着いた、誠実そうな配色(色使い)だった

- 文字のフォントが読みやすく、情報が整理されていた

- 専門家や有識者の推薦・監修の記載があった

- お客様の声や利用者の顔写真が掲載されていた

- 会社概要やプライバシーポリシーへのリンクが分かりやすかった

- 受賞歴やメディア掲載実績などが表示されていた

- 特にデザインから信頼感は感じなかった

| 理由 | 人数 (n) | 割合 (%) |

| 全体的にシンプルで、清潔感のあるデザインだった | 40 | 13.47% |

| 文字のフォントが読みやすく、情報が整理されていた | 39 | 13.13% |

| 会社概要やプライバシーポリシーへのリンクが分かりやすかった | 27 | 9.09% |

| 落ち着いた、誠実そうな配色(色使い)だった | 24 | 8.08% |

| お客様の声や利用者の顔写真が掲載されていた | 24 | 8.08% |

| 利用者の評価の確認:レビュー(口コミ)を見て判断するためのもの | 24 | 8.08% |

| 受賞歴やメディア掲載実績などが表示されていた | 10 | 3.37% |

| 専門家や有識者の推薦・監修の記載があった | 8 | 2.69% |

| 特にデザインから信頼感は感じなかった | 5 | 1.68% |

| その他 | 1 | 0.34% |

| 合計 | 202 | 68.01% |

信頼の土台は「シンプルさ」と「読みやすさ」(約26.6%)

最も多く挙げられたのは「全体的にシンプルで、清潔感のあるデザイン」(13.47%)と「文字のフォントが読みやすく、情報が整理されていた」(13.13%)でした。

ユーザーは、まず「見た目がごちゃついていないか」「情報が整理されていて分かりやすいか」というサイトの基本品質をチェックします。

この視覚的な安心感こそが、企業への信頼の第一歩となっているようです。

透明性が安心感を生む(9.09%)

「会社概要やプライバシーポリシーへのリンクが分かりやすかった」(9.09%)という要素が上位にランクインしました。

企業サイトでは、いくらデザインが良くても、運営元の情報(誰が、どこで、どんなルールで運営しているか)が透明でなければ信頼に繋がりません。

信頼できるデザインとは、見た目だけでなく、「情報へのアクセスしやすさ」を含めた設計であると言えます。

第三者の裏付けが説得力を高める(約19.5%)

「お客様の声や利用者の顔写真」(8.08%)、「レビューを見て判断」(8.08%)、「受賞歴やメディア掲載」(3.37%)、「専門家や有識者の推薦」(2.69%)といった第三者からの評価や実績に関する要素が、合わせて約19.5%を占めました。

ユーザーは、企業の自己PRだけでなく、「他の人がどう評価しているか」「公的な機関に認められているか」という裏付けを確認することで、初めて安心して購買行動に移っていることが分かります。

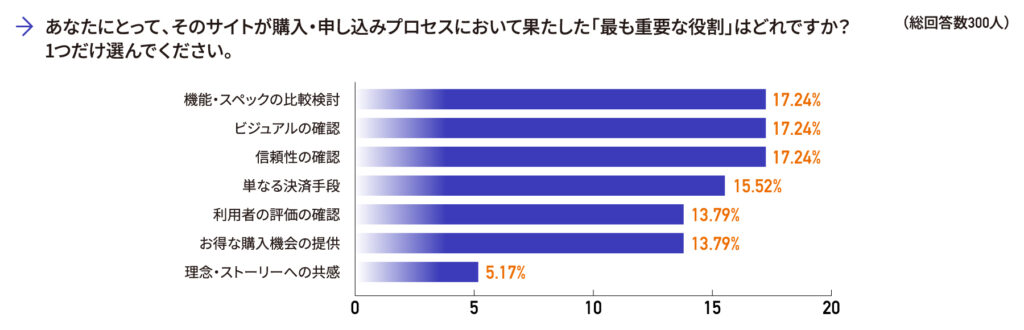

【質問⑫】あなたにとって、そのサイトが購入・申し込みプロセスにおいて果たした「最も重要な役割」はどれですか?1つだけ選んでください。

選択肢

- 信頼性の確認:詐欺サイトではなく、最低限怪しくないかを確認するためのもの

- ビジュアルの確認:商品やサービスが自分のイメージ通りか、写真や動画で確認するためのもの

- 機能・スペックの比較検討:商品の詳細な機能や他商品との違いを、客観的な情報で比較するためのもの

- 理念・ストーリーへの共感:どういう想いで商品が開発されたのか、企業の背景を知り、共感するためのもの

- 利用者の評価の確認:自分と同じような利用者がどう評価しているか、レビュー(口コミ)を見て判断するためのもの

- お得な購入機会の提供:限定セールやクーポンなど、最もお得に購入できる場所としての役割

- 単なる決済手段:買うものは既に決まっており、支払い手続きをするためだけの場所

| 役割 | 人数 (n) | 割合 (%) |

| 機能・スペックの比較検討 | 10 | 17.24% |

| ビジュアルの確認 | 10 | 17.24% |

| 信頼性の確認 | 10 | 17.24% |

| 単なる決済手段 | 9 | 15.52% |

| 利用者の評価の確認 | 8 | 13.79% |

| お得な購入機会の提供 | 8 | 13.79% |

| 理念・ストーリーへの共感 | 3 | 5.17% |

| 合計 | 58 | 100.00% |

この質問は、ユーザーが購入を決める際、Webサイトに「何をしてもらいたかったか」という最終的な期待を尋ねたものです。

結果は、Webサイトが以下の3つの役割を均等に果たすことが求められていることを示しています。

役割は「機能」「ビジュアル」「信頼性」の3つに集中(合計 51.72%)

最も重要な役割として、回答は以下の3つの項目に集中し、三つ巴の状態となりました。

- 機能・スペックの比較検討 (17.24%)

- ビジュアルの確認 (17.24%)

- 信頼性の確認 (17.24%)

ユーザーは購入直前で、論理(機能)、感覚(ビジュアル)、安心(信頼)という3つの軸全てで最終確認を行っていることが分かります。

Webサイトは、いずれか一つが欠けてもユーザーを購買へと導くことができない、「三位一体の最終確認の場」として機能していると言えます。

役割の二極化:クロージングツールか、決済手段か

最も重要な役割の回答は、大きく「情報確認・クロージング(51.72%)」と「単なる決済(15.52%)」に二極化しました。

- 単なる決済手段 (15.52%) も一定数を占め、外部(SNS、口コミなど)で既に購買を決定しており、サイトには「スムーズな支払い機能」のみを求めているユーザーが約6分の1存在します。

- 残りのユーザーは、サイト内で情報を精査し、購買への最後の後押しを求めている「クロージング段階の顧客」です。

理念・ストーリーへの共感は「決め手」になりにくい (5.17%)

「理念・ストーリーへの共感」(5.17%)は最も低い割合でした。

これは、企業の想いや背景といった要素が「購入を決める上での最重要項目」にはなりにくいことを示しています。

理念はブランドイメージの土台にはなりますが、最終的な購入行動は「私の役に立つか」「怪しくないか」といった実用的な情報で判断されていると考えられます。

Webサイトは、ユーザーの「不安」を解消し、「納得」を与えるための多機能なツールである必要があり、特に「正確な情報」「イメージ通りの見た目」「運営の透明性」という3つの柱を等しくデザインすることが、購買プロセスにおいて最も重要であると推察できます。

【質問⑬】逆に、過去に企業サイトを見て「このサイトは怪しいな」「信頼できないな」と感じた経験があれば、その理由を教えてください。

| カテゴリ | 回答の具体的内容 (例) | 回答数 (n) | 割合 (%) |

| 日本語の不自然さ・品質の低さ | 日本語がおかしい、直訳感がある、見慣れない漢字(中華フォント)が使われている | 36 | 40.91% |

| 会社情報の欠如・曖昧さ | 会社情報や住所がない、リンク切れ、最終更新日が古い、住所を検索しても会社がない | 13 | 14.77% |

| デザイン・レイアウトの違和感 | デザインが古い・安っぽい、画像サイズがおかしい、レイアウトが崩れている | 13 | 14.77% |

| 価格・販促表現の異常 | 割引率が異常に高い(90%OFFなど)、価格が安すぎる、購入を煽るポップアップが多い | 11 | 12.50% |

| 口コミ・レビューの不信感 | レビューがサクラっぽい、高評価ばかりでわざとらしい、他サイトと同じ写真を使っている | 7 | 7.95% |

| 運用・システム上の問題 | 問い合わせ先がフリーメール、有料プランが自動移行される、暗号化されていない | 4 | 4.55% |

| その他 | 誰でも書けるような胡散臭い口コミと効果の写真が載っている、など | 4 | 4.55% |

| 合計 | 88 | 100.00% |

最大の要因は「日本語の不自然さ」(40.91%)

サイトの信頼性を損なう最大の要因は「日本語の品質」でした。

日本語の文法的な誤りや、中国語の漢字フォントが使われていることなど、運営元が国内企業であるかどうかの不安に直結する要素が強く警戒されています。

これは、信頼性を担保する以前の「土台」が崩れているサインとして受け取られていると言えます。

「会社情報」と「デザイン」が同率で続く(14.77%)

住所や電話番号、特定商取引法に基づく表記といった基本情報が不明確である場合、ユーザーは「何かあった時に連絡が取れないのでは」という不安を抱き、購入をためらうことが分かります。

また、サイトのデザインが古かったり、粗悪であったりすると、「運営にコストや手間をかけていない=サービスも粗雑だろう」という印象に繋がり、企業の信頼性を低下させます。

価格と過剰な販促への不信感(12.50%)

割引率が異常に高い、カウントダウンで焦らせるなど、購入を過剰に煽る表現や極端な価格設定は、「お得」と感じるよりも「裏があるのではないか」という不信感を生み出す要因となっています。

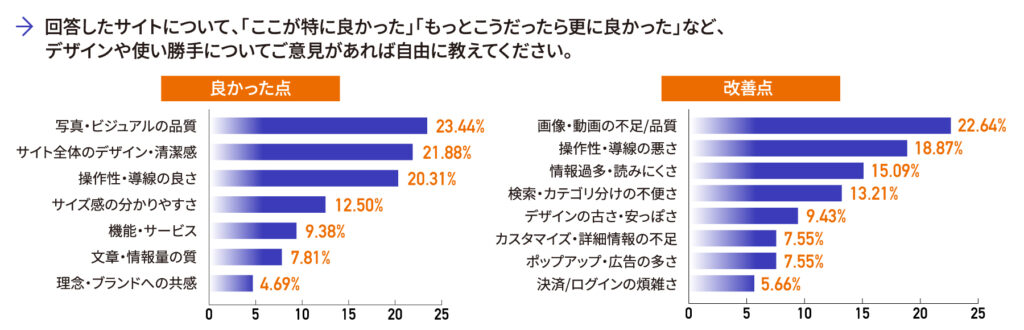

【質問⑭】回答したサイトについて、「ここが特に良かった」「もっとこうだったら更に良かった」など、デザインや使い勝手についてご意見があれば自由に教えてください。

| 良かった点 | 人数 (n) | 割合 (%) |

| 写真・ビジュアルの品質 | 15 | 23.44% |

| サイト全体のデザイン・清潔感 | 14 | 21.88% |

| 操作性・導線の良さ | 13 | 20.31% |

| サイズ感の分かりやすさ | 8 | 12.50% |

| 機能・サービス | 6 | 9.38% |

| 文章・情報量の質 | 5 | 7.81% |

| 理念・ブランドへの共感 | 3 | 4.69% |

最も評価されたのは、「写真・ビジュアルの品質」(23.44%)と「サイト全体のデザイン・清潔感」(21.88%)で、両者で約45%を占めました。

「画像が綺麗で、商品の質感が分かりやすかった」「シンプルで見やすい」といった声が多く、美しい見た目が安心感に直結していることが分かります。

これに「操作性・導線の良さ」(20.31%)が加わり、デザインの美しさと使いやすさの両立が、ユーザー体験の満足度を高めていることが示されました。

| 改善点 | 人数 (n) | 割合 (%) |

| 画像・動画の不足/品質 | 12 | 22.64% |

| 操作性・導線の悪さ | 10 | 18.87% |

| 情報過多・読みにくさ | 8 | 15.09% |

| 検索・カテゴリ分けの不便さ | 7 | 13.21% |

| デザインの古さ・安っぽさ | 5 | 9.43% |

| カスタマイズ・詳細情報の不足 | 4 | 7.55% |

| ポップアップ・広告の多さ | 4 | 7.55% |

| 決済/ログインの煩雑さ | 3 | 5.66% |

ユーザーが改善を求めたのは、主に情報量の過不足とサイトの機能的な問題でした。

最大の不満点は「画像・動画の不足/品質」(22.64%)で、多くのユーザーが「もっと動画で使い勝手を見たい」「他の色や角度からの写真が欲しい」と感じており、ビジュアルによる情報量の拡充が強く求められています。

また、「操作性・導線の悪さ」(18.87%)や「検索の不便さ」(13.21%)も上位にあり、サイトの利便性に対する厳しい視線が伺えます。

情報過多で読みにくいという指摘(15.09%)と合わせて、「必要な情報がすぐに見つかる、ストレスのないサイト設計」が、今後の改善の鍵となると言えます。

まとめ:企業サイトは「信頼のクロージングツール」として機能する

今回の調査結果から、企業の公式サイトは「新規顧客の発見の場」というよりも、「外部で獲得した信頼を購買に結びつける最終確認の場(クロージングツール)」として機能していることが分かりました。

ユーザー行動の重要なポイント

- 購買の約6割は「既知のブランド」から

ユーザーは、SNSや口コミなどで興味を持った後、公式サイトを「最終的な信頼の受け皿」として利用しています。 - 不信感の最大の原因は「基本品質」

ユーザーの不信感は、「日本語の不自然さ」や「会社情報の欠如」といった、サイトの基本的な信頼性の土台が崩れている点に集中しています。 - 購買直前で求められる「3つの確認」

購買を決める上で、ユーザーはサイトに対して「機能・スペック(論理)」「ビジュアル(感覚)」「信頼性(安心)」の3点すべてを等しく求めています。

今回のアンケート調査の結論として、公式サイトは、外部で培われたブランドへの信頼を裏切ることなく、ストレスのない導線と透明な情報提供を通じて、ユーザーをスムーズに決済へと導く役割を最優先にすべきであると言えます。

関連記事はコチラも